在海洋强国战略指引下,海南正以“向海洋要生产力”的魄力,开辟“以场带产深海智造”新赛道。依托全国唯一的国家海洋综合试验场(深海),海南瞄准深海油气矿产、深海高端装备制造、海洋新能源等新兴产业,推动海洋经济年均增速超16%,2024年海洋生产总值占GDP比重达34.1%;2025年第一季度,海洋经济占全省GDP比重达到41.7%。海南省委、省政府提出,通过打造“智慧海洋”深海科技创新策源地,力争用十年左右时间,再造一个“海上海南”,为海洋强国建设贡献海南方案。

自然资源禀赋

“以场带产深海智造”发展海洋产业

浩瀚而神秘的深远海是有待于人类深度开发的领域,然而,要发展深远海产业却并非易事:深海装备制造技术门槛高、产业链长,需以重大科技基础设施为依托。当前,我国深海资源开发、海洋安全等领域仍面临“卡脖子”问题。海南作为南海资源开发前沿,肩负着服务国家深海工程的重任。

在习近平总书记关于“坚持陆海统筹、山海联动、资源融通,抓好海洋开发,向海洋要生产力、求新增长点,建设海洋强省”的指示要求下,海南省委八届六次全会明确将“深海智造”作为特色产业集群培育,省政府工作报告进一步提出“依托国家海洋综合试验场(深海),开辟‘以场带产深海智造’新赛道,打造‘智慧海洋’深海科技创新策源地,海洋生产总值占地区生产总值比重达37%”。

如何“以场带产”,发展深海智造?

国家海洋综合试验场(深海)具有可为海洋仪器装备提供定点、长期、连续海上试验测试的独特优势,是促进海洋技术原始创新和应用(如海洋仪器设备和装备研发)、完善海洋观测监测网技术标准体系,促进海洋高新科技成果转化和提高基于海洋生态观测监测体系的海洋综合管理水平的重要试验平台。国家海洋综合试验场(深海)聚焦“国际标准+场景验证+数据赋能”,率先推动深远海全空间智能无人体系深海油气、海底矿物、海上风电、管线巡检、网箱养殖、人工鱼礁、生态修复、休闲渔业、旅游赛事、沉船考古、综合执法、船舶检验、海上快递等13类应用场景和标准建设,为海南提供了“技术验证—成果转化—产业集聚”的核心平台。其功能不仅限于装备测试,更通过“场景应用”拉动本地生产,如崖州湾科技城已形成7.7亿元深海装备产值,初步实现“试验场—研发—制造”闭环。

“珠海云”无人智能母船释放无人船在国家海洋综合试验场(深海)开展协同测量作业。

海南作为“海洋大省”,具有发展海洋新质生产力的独特优势。

海南受权管辖约200万平方公里海域,独特的深海资源优势,能够满足深海装备、海洋观测、海洋能源开发等多种试验需求,是海洋科技研发与试验的重要场所。此外,海域拥有珊瑚礁、红树林、海草床等典型海洋生态系统和鱼类、浮游植物、浮游动物等海洋生物资源,为海洋生物资源开发、海洋生态保护等研究提供了丰富的样本和场景。这些为我国实现“深海进入、深海探测、深海开发”目标提供了必要的前提条件。

在经济发展来看,海洋经济增速较高,2022~2024年,海南海洋生产总值从2009亿元跃升至2707亿元,年均增速16.1%,增速连续两年居全国前列。海洋产业结构持续优化,海工装备、深海油气、海洋生物制造等新兴产业增速超60%,成为新增长极。

从产业发展基础来看,海南已具备“场—产”联动条件。海洋综合试验场拥有全球少有的超深水试验场,可模拟3000米深海环境,满足声学、材料、能源等全链条技术验证需求;崖州湾科技城已集聚100余家涉海企业,具有深海探测装备、海洋传感器等关键部件供货能力,具备系统总包潜力,覆盖深海探测与装备、海洋声学监测、海洋生物研究、物理参数监测等领域,依托深海试验场正式运营,海南深海研发生产能力还将拓展到深海导航与定位、深海能源与动力、深海装备新材料、深海通信与数据传输等硬软件领域。国家海洋信息中心海南分中心将统筹深海科考数据,依托试验场算力设施构建共享平台,为海洋数据与算力提供支撑。

海南海底智算中心数据舱正沉入大海中,与此前在海底“安营扎寨”的海底数据中心链接。

海南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、中国南海研究院副院长李勇新认为,海南依托全国唯一的海洋综合试验场,通过“以场带产深海智造”模式,正在构建“研发-测试-转化-产业”全链条创新生态。这一路径既服务国家深海战略需求,又为海南培育海洋新质生产力提供核心支撑,有望推动海洋经济占GDP比重突破,实现“再造一个海上海南”的战略目标。

向海图强“海南实践”

海洋经济正成型起势

向深远海要新质生产力,海南的产业蓝图正徐徐展开。

一是海南产业的体制机制逐步健全。2024年海南省委海洋委成功召开第一次全体会议,省海洋厅、省海洋经济发展与资源保护研究院、省海洋和渔业监察总队组建成立,省海洋监测预报中心完成转隶,系统建立“委、厅、院、总队、中心”海洋综合管理工作体制,初步绘就“5+4+2”现代海洋产业体系高质量发展路线图。

二是科技创新和产业创新融合发展。区域海洋创新指数位居全国第一梯次。国家海洋综合试验场(深海)、海南省海洋灾害综合防治能力建设项目即将于本月进入功能性试运行阶段;我国首艘自主研制的深远海多功能科考船“探索三号”入列,全国首个深水高压气田(“深海一号”二期)投产。

在距离文昌市约200公里的指定海域,高达161.6米的文昌16-2平台导管架,精准就位碧海之中。

此外,海南还创新海洋地质调查机制,首次利用社会资金开展“0129”海洋地质调查项目,完成岭头30区块海洋油气勘探工作。联合央企、科研院所组建国家海洋综合试验场理事会,打造“深海创服平台”,提供孪生仿真、水池测试、深海实体验证全流程服务。该平台已促成上海技术交易所“深海创服运营中心”落地,科技成果转化交易额超3500万元。

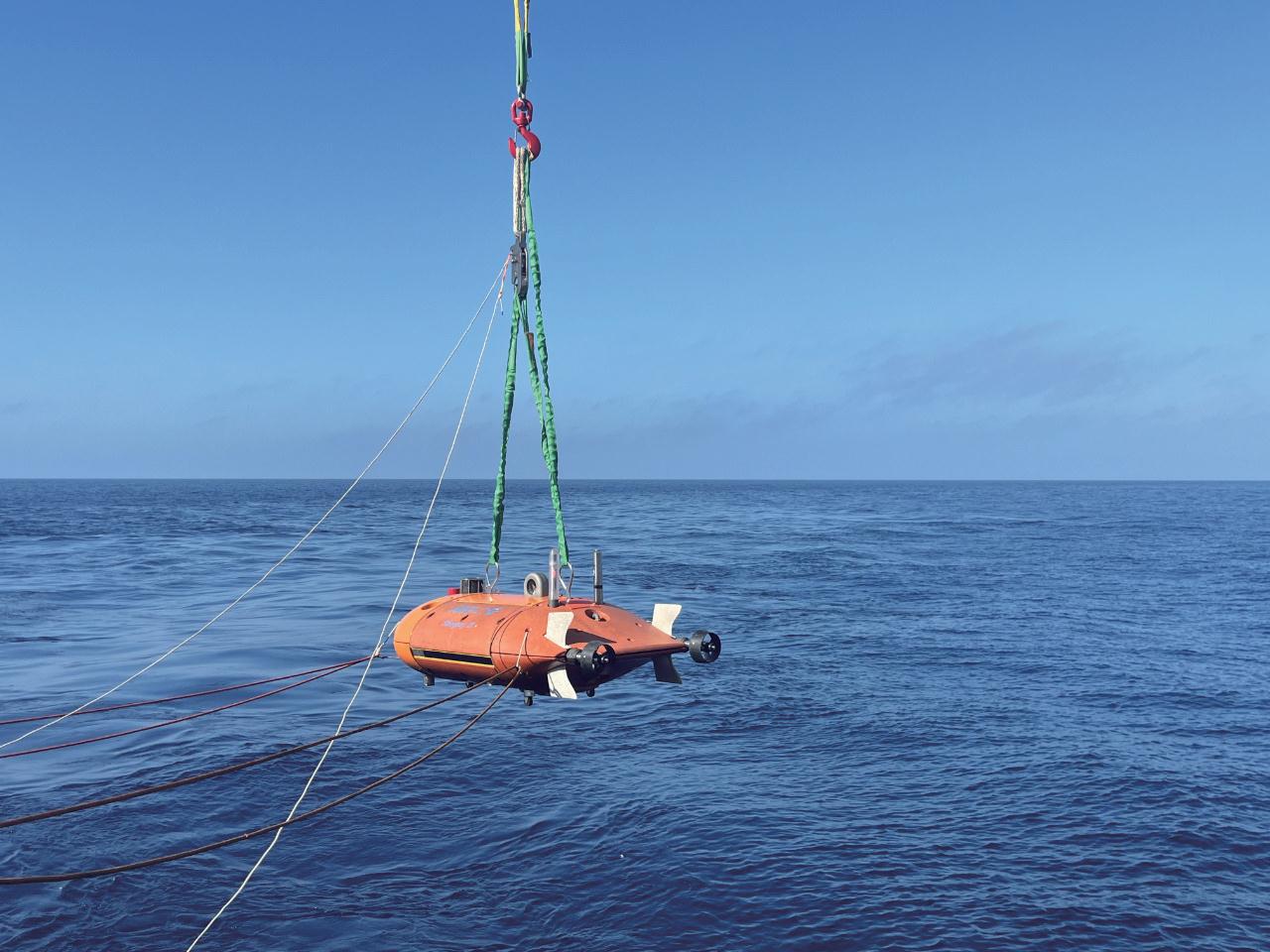

“海魟二号”AUV布放。

前不久刚刚落下帷幕的2025年海南自由贸易港全球招商大会深海产业推介会,吸引了众多企业的目光,现场签约深海产业重点项目23个,涵盖海上风电、深海油气、船艇智造、生物制造等领域,总投资超117亿元。

三是海洋生态绿色底色更加鲜亮。2024年近岸海域优良水质面积比例为99.90%,较上年上升0.24个百分点,与地表水质量同为十年来最高值。为做好海洋生态监测,海南省海洋灾害综合防治能力建设项目新增、改建岸基站点243个、海基站点130个,环岛观测站位密度从70~80公里/个提升至20~30公里/个,海洋开发活动密集区域提升至15公里/个以内,大幅提升海洋预警与防灾能力。同时,算力等硬件设施安装调试完毕后,南中国海区域海啸预警中心(海南)即可开展业务化试运行。

四是海南海洋经济实现较快发展。2022-2024年期间,海南海洋生产总值从2022年的2009.3亿元提升至2024年的2707亿元,年均增速16.1%,连续多年保持两位数增长水平。海洋经济占GDP的比重从2022年29.5%稳步提升至2024年34.1%,增幅达4.6个百分点。2024年,海洋产业发展主力军海洋旅游业、海洋渔业、海洋交通运输业、海洋化工业增加值增速分别为2.1%、10%、17%、8%;海工装备产业实现从无到有,深海油气、海洋新能源、海洋生物制造等新兴产业增加值增速分别为16.3%、67%、66.7%,处在成型起势的快速发展阶段。

紧牵产业“牛鼻子”

谋划打造“深海智造”特色产业集群

当前,海南海洋产业底子还比较薄弱,需进一步夯实产业基础。

李勇新认为,依托国家海洋综合试验场(深海)这一平台,有助于提升海南深海科技研发、测试验证与产业转化能力,突破海南海洋产业升级的技术瓶颈,推动海南的海洋经济从资源依赖型向科技驱动型转变。

“中国海监2166”船与无人船在北礁海域协同开展海洋执法巡查。

海南在发展海洋新质生产力上,可总结商业航天领域“以场带产”的做法,借鉴国内外海洋综合试验场的经验,紧紧扭住国家海洋综合试验场(深海)建设这个“牛鼻子”,不断激发和释放试验场平台的效能与活力,通过“以场带产深海智造”,探索一条海洋领域创新链、产业链、人才链、政策链、资金链深度融合的路子。

“以场带产”为海洋新质生产力发展提供技术创新支撑。打造深海科技创新公共平台等重大功能平台,为创新主体提供多种先进的试验场地和设备,满足深海装备研发、测试等需求,助力攻克关键核心技术。谋划涉深海大科学装置,提升海洋科学研究的深度和广度,为探索海洋未知领域、发现新现象新规律提供有力支持。完善涉海数据共享机制,赋能海洋产业的智能化、信息化发展。

“以场带产”促进深海科技成果转化落地。以试验场建设为牵引,进一步整合崖州湾科技城高新区的深海科研资源,形成产学研协同创新的良好生态。通过联合开展深海科学技术攻关、共建实验室等方式,促进知识流动和技术转移,搭建海洋科技成果高效转移转化服务载体,加强技术交易、知识产权保护、科技金融等服务,推动海洋科技成果转化为实际生产力。

4月16日,文昌16-2油田开发项目新建平台完成最后一个模块吊装作业。通讯员汪洋摄

“以场带产”培育深海新兴产业集群。尝试开展深海全空间智能无人体系应用和标准建设,提升我国在海洋领域的话语权和影响力。依托试验场全生命周期测试服务,缩短技术研发周期,降低企业研发风险,培育和发展深海无人智能装备、海洋工程装备等高端制造业,提高海南海洋装备的自主设计、制造和产业化水平。打造海洋新能源、海洋工程装备等领域的应用示范标杆场景,吸引更多企业和资本参与海洋产业发展,提升海南海洋产业的整体竞争力。

海南省海洋厅党组书记、厅长李东屿表示,将抓住崖州湾科技城深海装备制造成型起势以及深海试验场的独特性,以需求和应用为导向,进一步推动国家深海工程及相关重大项目在海南落地,同时,将发挥大科学装置技术溢出潜力,“以我为主”谋划一批具有海南特色的深海领域项目,加速大科学装置“沿途下蛋”成果转化进程,吸引上下游企业集聚,打造“深海智造”特色产业集群。

下一步,海南将以“建平台、谋项目、求新海洋经济增长点”为目标,通过打造“南海中心”创新枢纽、实施“8+1”重点项目,打造一批“深海智造”特色产业集群、开展“深海找矿突破与海洋能多能利用”、因地制宜培育百亿级新的海钓消费旅游新增长点等,进一步夯实产业基础,发展海洋经济。

三亚深海化合物资源中心,科研人员在实验室对深海化合物进行提纯,用于生物医药的研究。海南日报全媒体记者王程龙摄

据悉,2025年,国家海洋信息中心、环境预报中心等首批“国家队”将进驻海南,共建联合国教科文组织南中国海区域海啸预警中心,强化我国深海科技国际话语权。海南还将围绕“深蓝矩阵”计划,推进海底矿物“多矿合探”、海洋能源“多能互补”、深海数字基建等工程,构建全空间智能无人体系。

从“试验场”到“产业场”,海南正以系统思维破解深海科技与产业融合难题,海南将牢记“国之大者”,通过“深海智造”特色集群培育,为海洋强国建设提供“海南样本”。

版权所有©海南省海洋厅 中文域名:海南省海洋厅.政务 主办单位:海南省海洋厅

运行维护:海南信息岛技术服务中心

琼公网安备46010002000354 政府网站标识码:4600000071 琼ICP备2024033540号-1

琼公网安备46010002000354 政府网站标识码:4600000071 琼ICP备2024033540号-1

电脑版|手机版

版权所有:海南省海洋厅 中文域名:海南省海洋厅.政务

主办单位:海南省海洋厅

运行维护:海南信息岛技术服务中心

政府网站标识码:4600000071 琼ICP备2024033540号-1